Conference

08 January - 10 January 2025

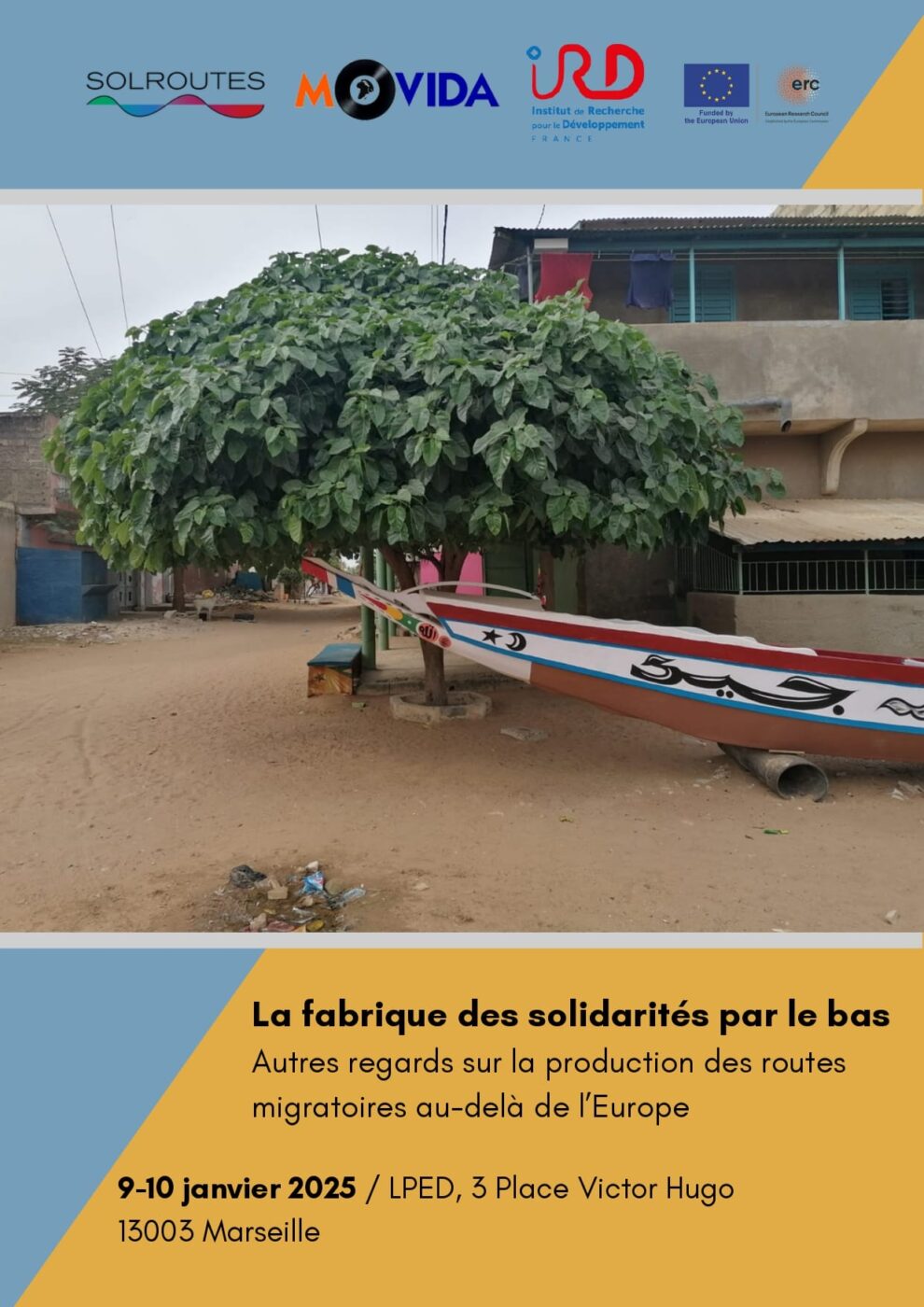

La fabrique des solidarités par le bas. Autres regards sur la production des routes migratoires au-delà de l’Europe

This workshop, titled “The Fabric of Grassroots Solidarity: Other Perspectives on the Production of Migration Routes Beyond Europe,” will be held in Marseille on January 8-9, 2025. It aims to create a space for dialogue and reflection between two research networks, MOVIDA and SOLROUTES, focusing on solidarity and the production of migration routes from a non-Eurocentric perspective.

Marseille, France

Marseille LPED les 8-9 janvier 2025

SOLROUTES, coordinated by the University of Genoa, explores the underground world of illegalized movements in and around Europe, challenging dominant narratives that demonize smugglers and portray migrants solely as victims. It examines solidarity among travelers, local actors, and activists as the driving force behind underground mobility.

MOVIDA, based in Marseille, Dakar, Ouagadougou, Niamey, and Rabat, studies intra-African migrations and their social, economic, political, and religious impacts. It highlights how migration can be a resource for revitalizing spaces and creating new models.

The workshop will discuss grassroots solidarity, trust, mutual aid, and hospitality, examining how migrants organize in response to increasingly secure borders and xenophobic political movements. It will explore the role of solidarity in migration, considering various dimensions such as family, religion, and hospitality, and will draw on research from Tunisia, Senegal, Niger, Mauritania, Libya, and Egypt.

Key questions include:

- How is grassroots solidarity organized, and what resources are mobilized?

- What are the narratives and practices of solidarity in different contexts?

- How does solidarity adapt to and transform specific locations?

- How do institutional actors and grassroots organizations interact in migration contexts?

- What forms of resistance to forced immobility or imposed mobility are enabled by grassroots solidarity?

- How can art and visual languages enhance the understanding of grassroots solidarity?

The workshop aims to foster a nuanced understanding of solidarity in migration, beyond traditional political and humanitarian perspectives.

Cet atelier a l’ambition de générer un premier espace de rencontre et réflexions entre deux réseaux de recherche – MOVIDA et SOLROUTES – en essayant de dépasser un regard euro-centrique autour de la solidarité et de la production de routes migratoires.

SOLROUTES, en tant que projet ERC coordonné par l’Universitè de Gènes, veut être une immersion relationnelle dans le monde souterrain des mouvements illégalisés vers, autour et à travers l’Europe. En opposition à certains discours publics hégémoniques sur la démonisation des “passeurs et trafiquants” et la pathologisation des migrants en tant que simple victimes. SOLROUTES explore la solidarité entre les personnes en voyage, les acteurs locaux, et parfois les activistes, comme le carburant ou l’énergie qui permet et alimente la constitution matérielle et les conditions de possibilité de la mobilité souterraine. Les routes sont donc conçues comme des résultats concrets de la « solidarité spatiale », en termes d’autant de territoires de ré-articulation, de connexion, de transit et d’habitation qui traversent et conteste un paysage marque par la violence des frontières.

Le Laboratoire Mixte International MOVIDA (Mobilités, Voyages, Innovations et Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne/ https://movida.hypotheses.org/category/actualites) est implanté entre Marseille, Dakar, Ouagadougou, Niamey et Rabat depuis une dizaine d’années. Les chercheurs et doctorants qui y travaillent articulent leurs recherches autour des migrations intra-africaines, les recompositions sociales, familiales, économiques, politiques, religieuses, les transformations urbaines, citadines, les expériences sur les routes et les espaces de passage, d’ancrage, d’installation et de blocage. Suivre les expériences de la mobilité sur de nombreux terrains, nous montre aussi souvent que la migration peut être une ressource dans la fabrique de nouveaux modèles ou dans la redynamisation d’espaces et de lieux. Les recherches, les ateliers, les école d’été, les productions scientifiques et la revue Afrique(s) en Mouvement, de Movida s’organisent autour de 3 axes : les parcours de vie, les recompositions sociales et religieuses, mobilités africaines, afropolitanisme et villes mondialisées et enfin politiques migratoires, citoyennetés et fabriques du droit, ainsi qu’un axe transversal sur les mobilités tout azimut !

Entre migrations comme ressource et solidarités par le bas, nos deux réseaux de recherche s’interrogent sur les notions de confiance, d’entraide, d’hospitalité qu’on appelle souvent réseaux de solidarité ou communauté de destin ou encore des cercles de voyage et des communautés d’itinérance. Sur ces espaces entre Afriques subsahrienne et mediterranéenne jusqu’au moyen orient, les migrants s’organisent face à des frontières de plus en plus sécurisés, face à des mouvements politiques de plus en plus officiellement xénophobes, utilisant la question des retours portés par l’UEE et les Nations Unis pour refouler les populations originaires d’Afrique subsaharienne et/ou les empêcher d’avancer. Sur ces routes et dans les espaces d’installation plus ou moins durables, des solidarités nécessaires s’organisent avec ou sans l’aide des acteurs locaux, habitants, activistes, religieux, et autres. Le but est d’alimenter un regard croisé sur la fabrique, et les frictions autour de ces solidarité en voyage, qui dépassent une lecture classique dans la littérature scientifique en terme des dimensions politique et humanitaire. En mettant au centre des autres dimensions, telle que la famille ou la religion, l’âge ou les conceptions de l’hospitalité, on discutera à partir des terrains communs de recherche en Tunisie, Sénégal, Niger, Mauritanie, Libye et Egypte.

Souvent pensé par le prisme de l’hospitalité et de l’accueil institutionnel ou politique, la question de la solidarité ouvre de nouvelles perspectives quand elle est pensée par le bas, par la manière dont les gens s’organisent face à la contrainte et face aux violences et incohérences administratives. Inconditionnel, intéressé, militant, l’accueil est une catégorie universelle que l’on retrouve au sein de tous les récits sacrés, de croyances ou de religions, mais derrière cet universalité ré enchantée, qu’observe t-on réellement ? Observer la force de ces liens qui se créent dans ces moments particuliers et les ressources mobilisées (économiques, sociales, religieuses, familiales, politiques…) dans ces entre-deux nous permet de comprendre et de montrer l’importance de ces migrations dans les sociétés de passages et d’ancrage. Ces solidarités engendrées par les migrations (traditionnelles, religieuses, communautaires) crées également de nouvelles activités économiques et sociales afin de contourner les contraintes du marché de la migration. Cependant elles sont en concurrence avec les formes organisées et instituées de la solidarité internationales (ONG/ONGC…) qui attirent les financements internationaux de lutte contre les migrations.

Nous souhaiterions que les exposés et discussions s’organisent pendant ces deux jours autour de ces idées et de ces quelques questions/

- Quelles sont ces solidarités, comment s’organisent-elles ? quelles sont les ressources mobilisées pour exercer cette solidarité par le bas et comment ?

- Quels sont les mots de la solidarité par le bas, et les manières de la désigner, sur les terrains ethnographiques où nous agissons en tant que chercheurs? quels sont les espaces qui naissent de ces solidarités par le bas ?

- Au sein de quels récits (la religion, la famille, l’hospitalité, le politique, l’humanitaire, l’éthique du travail ou du devoir, la représentation de la relation entre l’individu et des cercles plus larges…) ou pratiques prennent forme ou se légitiment les discours, les pratiques et les langages de la solidarité ? À quelle historicité d’un lieu ou d’une société se réfère la solidarité que nous essayons d’explorer ?

- Dans quelle mesure la solidarité par le bas s’adapte-t-elle à un lieu/contexte et dans quelle mesure le transforme-t-elle ?

- Dans quelle mesure la solidarité est-elle réarticulée selon les critères de classe, d’éducation, de genre, de nation, etc. ? Quels éléments biographiques sous-tendent la production des relations de soutien

- Comment la géographie des acteurs plus institutionnalisés qui interviennent dans chaque contexte migratoire (de passage, d’ancrage, d’installation ou de blocage) se combine-t-elle avec une géographie du sensible représentée par les modalités d’auto-organisation entre les groupes de/sur la route ?

- Quelles formes de résistance à l’immobilité forcée ou à la mobilité imposée sont rendue possibles par les formes de solidarité par le bas?

- Si nous pensons que l’hypothèse d’une solidarité matérialiste comme flux, énergie et relation mérite d’être approfondie, quels sont les événements qui l’activent, qui la font circuler comme ressource ? Et inversement, quels sont les événements qui l’éteignent, l’interrompent, le désactivent ? Et quelles sont les relations de pouvoir au sein de cette circulation ?

Comment peut-on mobiliser les langages de l’art et du visuel pour faire entrer les sciences sociales dans une autre résonance avec les pratiques et les récits de cette solidarité par le bas? quelles frictions et quelles contradictions se génèrent quand on s’appuie sur des modalités coopératives et transdisciplinaires de productions des savoirs ?